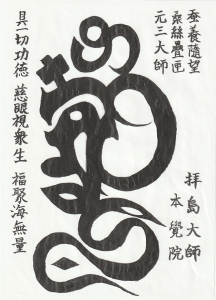

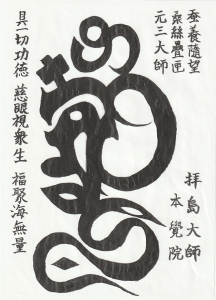

2月3日は節分会で、拝島大師では九曜星による星祭り厄除け祈願を行います。ご参詣の方には江戸時代以来、版木刷り由来の「大黒さん」のお札が授与されます。お札は江戸時代以降昭和初期頃までの一大重要産業であった養蚕製糸業との結びつきを示しています。俵の上に袋を背負い、小槌を持つ大黒さんはへびのような筆使いで、蚕の大敵である鼠を食べてくれるへびです。右に「蚕養随望 桑絲畳匣 元三大師(蚕を望み通りに養い、糸が幾篋にも積み重なるほどできますように、元三大師様)」左に観音経の「具一切功徳 慈眼視衆生 福聚海無量(一切の功徳を具え、慈悲の眼で衆生を慈しみ、福の聚ること海の如く無量なり)」とあります。大師さまは観音さまの化身と信じての事で、家内安全・厄災消除を願って、人びとはお札を戸口に貼るのです。節分の翌日は立春。春の始まりの日です。

2月3日は節分会で、拝島大師では九曜星による星祭り厄除け祈願を行います。ご参詣の方には江戸時代以来、版木刷り由来の「大黒さん」のお札が授与されます。お札は江戸時代以降昭和初期頃までの一大重要産業であった養蚕製糸業との結びつきを示しています。俵の上に袋を背負い、小槌を持つ大黒さんはへびのような筆使いで、蚕の大敵である鼠を食べてくれるへびです。右に「蚕養随望 桑絲畳匣 元三大師(蚕を望み通りに養い、糸が幾篋にも積み重なるほどできますように、元三大師様)」左に観音経の「具一切功徳 慈眼視衆生 福聚海無量(一切の功徳を具え、慈悲の眼で衆生を慈しみ、福の聚ること海の如く無量なり)」とあります。大師さまは観音さまの化身と信じての事で、家内安全・厄災消除を願って、人びとはお札を戸口に貼るのです。節分の翌日は立春。春の始まりの日です。

拝島大師の春・五月の行事

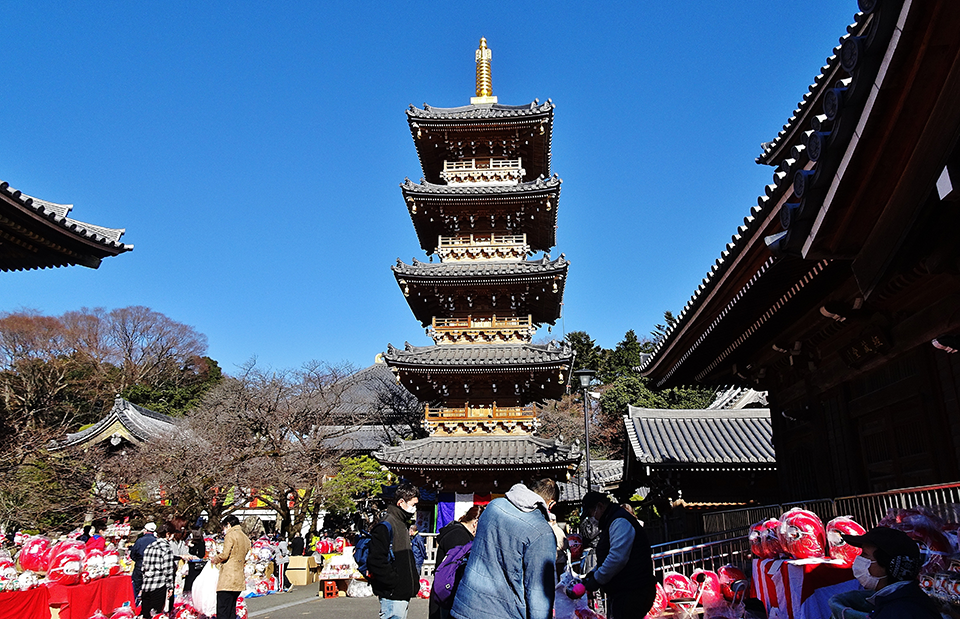

令和5年2月は、最強とも言われる寒波の襲来と、2月10日は雪でしたが、全体として例年にない少雨でした。3月に入ると、やや雨もよいの気候で、寒さも和らぎ、お彼岸前には桜が次々と咲き、4月にはツツジも競って咲き始めました。桃の花が、山吹が、と見る間に藤の花まで咲きそろいました。桜とツツジが同時です。

昨年2月以来の非道な修羅の争いは未だ止まず。環境破壊の最たるものは戦争でしょう。コロナも完全消滅には未だですが、一人一人が油断せず、ご用心を。

福徳智慧・諸芸上達、虚空蔵菩薩十三詣り 4月1日~30日

虚空蔵さんは虚空蔵菩薩求聞持法という記憶力を良くする修法の本尊で弘法大師空海は生涯3度修法したことで有名です。拝島大師本堂本尊お大師さまの宮殿向かって右に祀られています。数え十三歳は中学入学の年、記憶力を良くして勉学に励みましょう。お詣りした後、山門文殊楼まで後を振り向かない、振り向くと貰った智慧を落としてしまうという面白い言い伝えがあります。

第二十七回 拝島大師音舞台

五・五(祝、こどもの日)午後二時 第二十七回 拝島アンデスの響き

南米音楽(フォルクローレ)東京大学民族音楽愛好会 入場無料

5月3日から5日は新本堂落慶記念行事、5月5日午後2時、第27回拝島大師音舞台「拝島アンデスの響き」東京大学民族音楽愛好会による南米フォルクロ―レ 前半は本堂正面浜縁・ステ―ジで、後半は本堂内の二部構成で演奏されます。拝島大師本堂の音響効果の良さに仏国土のすばらしさが堪能でき、好評のうち、回を重ねて27回となりました。

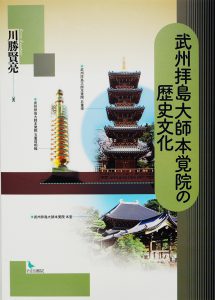

川勝賢亮著『武州拝島大師本覚院の歴史文化』刊行

本書はこれまで社寺の縁起としてしか取り上げられなかった拝島大師本覚院の由来事績を、歴史学・文学など文系諸学などの総合的観点で考察する、つまり拝島大師の歴史文化を分析しようとするものです。それにより拝島大師信仰の伝統の全貌が明らかになります。これは一面では、拝島大師の正史編纂の企図であって、今日の地方創建の時代的要請とも関連するものです。また、拝島大師の地域社会における歴史文化像を正確に描写するのは、多摩地区及び南関東西部山岳周縁地域社会の人びとの生活文化の伝統を知るよい素材を提供し、それを通じて拝島大師信仰の普遍性を理解できるものです。多くの人びとの本書の閲覧を懇請するものです。

本書はこれまで社寺の縁起としてしか取り上げられなかった拝島大師本覚院の由来事績を、歴史学・文学など文系諸学などの総合的観点で考察する、つまり拝島大師の歴史文化を分析しようとするものです。それにより拝島大師信仰の伝統の全貌が明らかになります。これは一面では、拝島大師の正史編纂の企図であって、今日の地方創建の時代的要請とも関連するものです。また、拝島大師の地域社会における歴史文化像を正確に描写するのは、多摩地区及び南関東西部山岳周縁地域社会の人びとの生活文化の伝統を知るよい素材を提供し、それを通じて拝島大師信仰の普遍性を理解できるものです。多くの人びとの本書の閲覧を懇請するものです。

主要目次

第一章 元三大師良源の生涯、第二章 元三大師信仰の歴史文化、第三章 平安・鎌倉・室町期古典文芸に描かれた元三・慈恵大師良源、第四章 拝島大師の創建の歴史 第五章 江戸近世の拝島大師 第六章 文政期、中興義順住職大師堂再建と元三大師御開帳 第七章 安政年間、拝島大師本覚院『大般若波羅蜜多経』六百巻納経者 第八章 拝島大師堂坂開通と「拝島大師」の成立 第九章 拝島大師本堂向拝浜縁造営と智海尼の生涯 第十章 明治・大正・昭和戦前期の拝島大師 第十一章昭和戦後期の拝島大師 第十二章 昭和期末期・平成時代の拝島大師

◆岩田書院、2020年(令和2年)1月1日刊

川勝賢亮著『元三・慈恵大師良源の歴史文化史料』刊行

本書は当初、前著『武州拝島大師本覚院の歴史文化』が、これまで社寺の縁起としてしか取り上げられなかった拝島大師の由来事蹟を、歴史学・文学など文系諸学の総合的観点で考察する、つまり拝島大師の歴史文化を分析しようとしたのに対して、その史料編を編纂しようと意図した。

そこでまず、拝島大師に祀る元三大師・慈恵大師の伝記を悉皆調査しようと思って各種伝記を集め、それが多く漢文で書かれているため、その史料題目(綱文)を付し、〔読み下し〕〔語句説明〕〔史料研究〕を厳密に検討してみると、意外な成果が次々と出て来るだけでなく、歴史的人物の大師がいかにして信仰の対象となったかの説明が出来ることに気がついた。

それではというので、第二編では前著であえて割愛した慈恵大師良源の自筆文書史料の研究をし、第六章「二十六ヶ条制式」と第七章「良源御遺告」を検討した。これらの史料の厳密な考証研究により、大師の生涯、その仏教者として、また天台座主比叡山延暦寺貫首として一宗の綱紀粛正を計ったことが了解された。後者の「御遺告」は、「初めて没後の事を記す」と表題が付けられ、病気に罹った大師良源が没後の後事を弟子たちに指示したもの。いずれも大師の比叡山改革と朝野の布教の具体を知る上で重要な事実が浮かんできた。日本史・宗教史・文化史の史料としても案外重要で、他にはない歴史文化史料であることを指摘したい。

第三編の二章は、実は特別な位置を占めている。特に第九章の智海尼の「向拝造営内借弁済 修覆寄進品取調帳」は寺院内部に秘され外出を憚る史料である。これをカラー写真で載せ、大方の関心を引こうとした由縁である。かかる史料の提示は他にあまり類例がない。智海尼の記述は、元三・慈恵大師の自筆文書史料「二十六ヶ条制式」及び「良源御遺告」で、大師良源がいかに諸事情との格闘を行い、それにより延暦寺、山門天台宗を維持しようと努力したかに通じるものである。

主要目次

第一編 元三・慈慧大師良源の伝記史料

第1章 藤原斉信『慈慧大僧正伝』 第2章 梵照『慈慧大僧正拾遺伝』 第3章 皇円『扶桑略記』所引 慈慧大師良源伝 第4章 蘭坡景茝『慈慧大師伝』 第5章 「慈慧大師絵詞末」

第二編 元三・慈慧大師良源の自筆文書史料

第6章 二十六ヶ条制式 第7章 良源御遺告

第三編 元三・慈慧大師信仰の関係史料

第8章 和讃・講式ほか 第9章 幕末期、拝島大師本堂向拝高欄造営工事報告書

◆岩田書院、2021年(令和3年)3月1日刊

川勝守著『万葉集と東アジア世界 上・下』刊行

本書はわが国の最初の国書・国民文学と言われる『万葉集』を国語・国文学また比較文学などの面での膨大な研究の上に、あえて「屋上屋を重ねる」愚を犯して「万葉集と東アジア世界」を論じようとするものである。ただ、私の「万葉集と東アジア世界」論はこのテ-マから窺える、万葉集は万葉仮名を使って日本語の固有な表記を行っても、所詮は中国文化の傘の中でのできごとであり、また、中国古典文学の『文選』の焼き直しに過ぎないなどなど、万葉集への中国文化の影響を数えあげると言った著作では断じてない。万葉歌人たちがいかなる環境で歌を詠んだか、その環境を当時、天平時代とその直近の時代に即して東アジアの国際的環境との関連で広く捉えてみようとしたい。この場合、当該時期の中国、朝鮮諸国との外交関係だけではなく、中国王朝の政治文化、律令制度とのからみも考察視点の一になる。

全二十章、『万葉集』4516首、結びの2章「大伴家持と万葉集」「万葉集と東アジア世界」。索引、英文レジュメ掲載。◆汲古書院、上巻:2020年(令和2年)4月15日刊 下巻:2021年(令和3年)5月20日刊

2022-2023 年末年始、拝島大師からのお願い

年末年始に関しまして拝島大師からのお知らせとお願いです。いまだ新型コロナの流行には、さぞ御心痛の事とお察し致します。今は一人一人がコロナに罹らない、その環境を冷静に作り出すに尽きます。したがって、例年恒例の年末年始の行事も、以下に列挙するように、いくつかの制約がかかっています。

① 令和4年12月31日大晦日除夜祭、お焚き上げ行事は住職、法嗣で挙行。

② 同、除夜の鐘も住職、法嗣で撞きます。

これは引き続き正月二日、三日の初縁日だるま市まで継続します。

なお、四日以降も当面自粛の方向で考えていますので大師の指示に従って下さい。

③ 南大門駐車場は12月31日大晦日から元旦まで閉めています。

④ 南大門駐車場は護摩供祈願者専用駐車場として、正月元旦午前8時より午後4時まで入場駐車できます。駐車券作成手続きをよくお読み下さい。これは正月二、三日の初縁日も同様です。

⑤ 令和5年初縁日「だるま市」は例年のように挙行しますが、コロナ伝染防止のため最大の注意を要します。

⑥ 本堂内での護摩供祈願者の入場は入場制限もありますので、係の指示に従って下さい。

従来通りの正月参詣とは異なり、コロナ伝染の道を遮断する気持ちで、自己を守る注意深さ、慎重な生活を帰宅後もお持ちになることが沈静化への王道です。お大師さまによくお願いしてありますから、不安にならず元気に毎日を暮らしてください。

- 初詣初縁日護摩供祈願のFAX申し込み要領は、以下をお書き下さい

- 祈願者の名前

- 祈願目的

(厄除・家内安全・身体安全・当病平癒・交通安全・心願成就・商売繁昌・工事安全・職場安全・学業成就・合格祈願・その他) - 志納金の額

- 住所

電話番号 ( ) - 祈願参詣予定日

- 初詣護摩供祈願のFAXでの申し込みは年末28日(水)午後3時までに願います。

それ以降ではご希望に添えない恐れもあります。

FAX 042(541)2316 拝島大師 - 参詣の際には電車・バスの御利用をお勧め致します。

- 正月2日・3日は昭島駅・拝島駅から臨時直通バスがあります。

- お車で来られる方は、駐車場利用の方法をよく御読み下さい。

特に駐車場開門は午前8時、入場午後4時まで、閉門午後5時とします。

駐車場利用の方法 「だるま市について」 を見てください。

2月3日節分・星祭り厄除祈願会

2月3日は節分会で、拝島大師では九曜星による星祭り厄除け祈願を行います。ご参詣の方には江戸時代以来、版木刷り由来の「大黒さん」のお札が授与されます。お札は江戸時代以降昭和初期頃までの一大重要産業であった養蚕製糸業との結びつきを示しています。俵の上に袋を背負い、小槌を持つ大黒さんはへびのような筆使いで、蚕の大敵である鼠を食べてくれるへびです。右に「蚕養随望 桑絲畳匣 元三大師(蚕を望み通りに養い、糸が幾篋にも積み重なるほどできますように、元三大師様)」左に観音経の「具一切功徳 慈眼視衆生 福聚海無量(一切の功徳を具え、慈悲の眼で衆生を慈しみ、福の聚ること海の如く無量なり)」とあります。大師さまは観音さまの化身と信じての事で、家内安全・厄災消除を願って、人びとはお札を戸口に貼るのです。節分の翌日は立春。春の始まりの日です。

2月3日は節分会で、拝島大師では九曜星による星祭り厄除け祈願を行います。ご参詣の方には江戸時代以来、版木刷り由来の「大黒さん」のお札が授与されます。お札は江戸時代以降昭和初期頃までの一大重要産業であった養蚕製糸業との結びつきを示しています。俵の上に袋を背負い、小槌を持つ大黒さんはへびのような筆使いで、蚕の大敵である鼠を食べてくれるへびです。右に「蚕養随望 桑絲畳匣 元三大師(蚕を望み通りに養い、糸が幾篋にも積み重なるほどできますように、元三大師様)」左に観音経の「具一切功徳 慈眼視衆生 福聚海無量(一切の功徳を具え、慈悲の眼で衆生を慈しみ、福の聚ること海の如く無量なり)」とあります。大師さまは観音さまの化身と信じての事で、家内安全・厄災消除を願って、人びとはお札を戸口に貼るのです。節分の翌日は立春。春の始まりの日です。

2021-2022 年末年始、拝島大師からのお願い

年末年始に関しまして拝島大師からのお知らせとお願いです。いまだ新型コロナの流行には、さぞ御心痛の事とお察し致します。今は一人一人がコロナに罹らない、その環境を冷静に作り出すに尽きます。したがって、例年恒例の年末年始の行事も、以下に列挙するように、いくつかの制約がかかっています。

① 令和3年12月31日大晦日除夜祭、お焚き上げ行事は住職、法嗣のみで午後10時挙行。

② 同、除夜の鐘は午後10時半より住職、法嗣のみで撞きます。

これは引き続き正月二日、三日の初縁日だるま市まで継続します。

なお、四日以降も当面自粛の方向で考えていますので大師の指示に従って下さい。③ 令和4年正月元旦祭、午前0時を期しての初護摩供祈願は12月28日午後3時までに申し込まれた方に限ります。例年行ってきた午前0時前後の本堂での受付は致しません。

④ 南大門駐車場は12月31日大晦日から元旦まで閉めています。

⑤ 南大門駐車場は拝島大師護摩供祈願者専用駐車場として、正月元旦午前8時より午後4時まで入場駐車できます。駐車券作成手続きをよくお読み下さい。これは正月二、三日の初縁日も同様です。

⑥ 令和4年初縁日「だるま市」は例年のように挙行しますが、コロナ伝染防止のため最大の注意を要します。その原則は、対面最小限に、互いの接触不可、大声長話不可など厳守。

⑦ 本堂内での護摩供祈願者の入場は入場制限がありますので、係の指示に従って下さい。

従来通りの正月参詣とは異なり、コロナ伝染の道を遮断する気持ちで、自己を守る注意深さ、慎重な生活を帰宅後もお持ちになることが沈静化への王道です。お大師さまによくお願いしてありますから、不安にならず元気に毎日を暮らしてください。

- 初詣初縁日護摩供祈願のFAX申し込み要領、以下をお書き下さい。

- 祈願者の名前

- 祈願目的

(厄除・家内安全・身体安全・当病平癒・交通安全・心願成就・商売繁昌・工事安全・職場安全・学業成就・合格祈願・その他) - 志納金の額

- 住所

電話番号 ( ) - 祈願参詣予定日

- 初詣護摩供祈願のFAXでの申し込みは年末28日(火)午後3時までに願います。

それ以降ではご希望に添えない恐れもあります。

FAX 042(541)2316 拝島大師 - 参詣の際には電車・バスの御利用をお勧め致します。

- 正月2日・3日は昭島駅・拝島駅から臨時直通バスがあります。

- お車で来られる方は、駐車場利用の方法をよく御読み下さい。

特に駐車場開門は午前8時、入場午後4時、閉門午後5時とします。

駐車場利用の方法 「だるま市について」 を見てください。

2月3日節分・星祭り厄除祈願

2月3日節分と大黒さんのお札

2月3日は節分。節分に豆をまくのは豆は白=金の性でこれを投げつけ痛めると春の性質が伸長するという五行の考え方です。拝島大師では本堂中に向かって「鬼は外、福は内」と豆をまく奇習があります。帰りに「大黒さん」のお札をもらえます。開運のお札です。へびのような一筆で描いた「大黒さん」は、蚕の敵である鼠を捕まえるへびを思わせるもので、人びとの大切な生業(なりわい)であった養蚕の成功を祈るお札でした。節分の翌日は立春。春の始まりの日です。

拝島大師の春の行事

現在、特に焦眉の課題は昨今の新型コロナ大流行をいかに沈静化するか、一人一人がコロナに罹らない、その環境を冷静に作り出すに尽きます。したがって、例年恒例の年中行事も工夫を凝らす必要があります。

春のお彼岸 3月はお彼岸です(17~23日)、中日は3月20日。お墓参りしてご先祖や亡くなられた人達へ思いを致しましょう。

3月下旬から4月、拝島大師境内は各種の桜がほぼ一カ月楽しめます。

4月8日は花祭り、お釈迦さまの誕生日です。拝島大師旧本堂浜縁の花御堂の中、生まれて七歩、「天上天下唯我独尊」のお釈迦様に甘茶をかけましょう。

福徳智慧・諸芸上達、虚空蔵菩薩十三詣り 4月1日~30日

虚空蔵さんは虚空蔵菩薩求聞持法という記憶力を良くする修法の本尊で弘法大師空海は生涯3度修法したことで有名です。拝島大師本堂本尊お大師さまの宮殿向かって右に祀られています。数え十三歳は中学入学の年、記憶力を良くして勉学に励みましょう。お詣りした後、山門文殊楼まで後を振り向かない、振り向くと貰った智慧を落としてしまうという面白い言い伝えがあります。