『万葉集』巻一の冒頭には5世紀後半頃活躍した雄略天皇御製歌に

『万葉集』巻一の冒頭には5世紀後半頃活躍した雄略天皇御製歌に

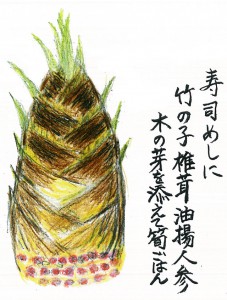

『籠(こ)もよ み籠持ち、掘串(ふくし)もよ、み掘串(ぶくし)持ち、この岳(おか)に 菜摘(なつ)ます児(こ)、家聞かな 告(の)らさね(籠も良い籠を持ち、土掘り道具の掘串も良いのを持って、この岡で若菜をお摘みの娘さん あなたのお家は何処(どこ)か聞きたい 言って下さい)』と若菜摘みが歌われています。春夏秋冬、四季の変化に恵まれた日本では、季節毎(ごと)の節目(ふしめ)を大切にして来ました。青龍の春(緑)、朱雀の夏(赤)、白虎の秋(白)、玄武の冬(黒→紫、玄は奥深く暗い意)、それぞれの季節の移動の時期が土用で、黄色です。土用は夏が特別扱いですが、本来は各季節にあります。お正月飾りやお祝いの五色の幕は、単に綺麗というだけでなく、季節の順当なめぐりと、無事への願いがこめられているのです。『古今和歌集』には「君がため春の野に出でて若菜つむわが衣手(ころもで)に雪はふりつつ」とあり、清少納言『枕草子』では「七日、雪まのわかなつみ、あをやかに、例はさしもさるもの目ちかからぬ所に、もてさわぎたるこそをかしけれ(七日、雪の間の若菜摘み、青やかな菜を、普段はそんな菜など気にもしないのに、大騒ぎして集めるのが面白い)」とあり、正月七日の若菜つみは、野遊(のあそ)びと食べる楽しみを兼ねたもので、七日に七草、七種類の菜を粥にして食べ、春の祝い、福寿の願いとして来ました。 続きを読む

アーカイブ

古典会だより-多摩川-

拝島大師の南方約五〇〇メ-トルに多摩川が流れています。そもそも拝島大師の伽藍建物は多摩川の流れで形成された崖、というより「はけ」と呼ばれる土地に建っています。拝島という地名も、今から約五〇〇年前の戦国時代に多摩川の西南方の対岸の丘陵上にある滝山城から見た時に島に見えるからついたと言います。

拝島大師の南方約五〇〇メ-トルに多摩川が流れています。そもそも拝島大師の伽藍建物は多摩川の流れで形成された崖、というより「はけ」と呼ばれる土地に建っています。拝島という地名も、今から約五〇〇年前の戦国時代に多摩川の西南方の対岸の丘陵上にある滝山城から見た時に島に見えるからついたと言います。

続きを読む

古典会だより-ダルマの目

一月二日・三日、拝島大師初縁日には江戸時代より続く全国一早いダルマ市が立つことで有名です。ダルマは南インド出身菩提達磨の、面壁九年座禅姿に似せた張り子の玩具で、大師が緋の衣を着ていたというので、赤く塗っています。また、底を重くして、倒してもすぐ真直ぐに立つようになっており、「七転び八起き」「不倒翁」の別称もあり、特に開運の福ダルマと呼ばれ、縁起物となり、家内安全・商売繁盛・心願成就の願いをこめるようになりました。 続きを読む

一月二日・三日、拝島大師初縁日には江戸時代より続く全国一早いダルマ市が立つことで有名です。ダルマは南インド出身菩提達磨の、面壁九年座禅姿に似せた張り子の玩具で、大師が緋の衣を着ていたというので、赤く塗っています。また、底を重くして、倒してもすぐ真直ぐに立つようになっており、「七転び八起き」「不倒翁」の別称もあり、特に開運の福ダルマと呼ばれ、縁起物となり、家内安全・商売繁盛・心願成就の願いをこめるようになりました。 続きを読む

古典会だより-春の七草ースズナー

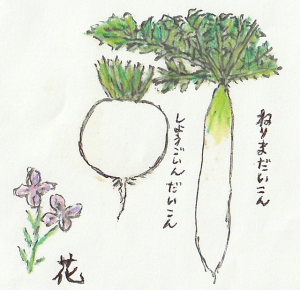

春の七草は『万葉集』巻一冒頭の雄略天皇御製歌「籠コもよ み籠もち 掘串フクシもよ み掘串持ち この岳オカに 菜摘ツます児コ」とあるように、正月七日の若菜摘みが原点で、いまだ寒い中、野遊びがてら雪まの若菜を摘みとり、あつものや粥にして食べ、春の祝い福寿の願いとして来ました。ですから春の七草は、生命の根源たる食べることにかかわり、野草、雑草と言われるハコベ、オギョウ、ホトケノザ、ナズナ、後に栽培種ともなるセリ、食用に改良を加えられたスズナ蕪カブ、スズシロ大根と、鎌倉から室町時代にかけて定まり、「セリ、ナズナ、オギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ、これぞ七草」と詠われ、江戸時代から正月七日は五節句-正月七日(人日)、三月三日(上巳)、五月五日(端午)、七月七日(七夕)、九月九日(重陽)-の一つと定められ、若菜節、七種ナナクサの祝い、七種の節句と呼びました。 続きを読む

春の七草は『万葉集』巻一冒頭の雄略天皇御製歌「籠コもよ み籠もち 掘串フクシもよ み掘串持ち この岳オカに 菜摘ツます児コ」とあるように、正月七日の若菜摘みが原点で、いまだ寒い中、野遊びがてら雪まの若菜を摘みとり、あつものや粥にして食べ、春の祝い福寿の願いとして来ました。ですから春の七草は、生命の根源たる食べることにかかわり、野草、雑草と言われるハコベ、オギョウ、ホトケノザ、ナズナ、後に栽培種ともなるセリ、食用に改良を加えられたスズナ蕪カブ、スズシロ大根と、鎌倉から室町時代にかけて定まり、「セリ、ナズナ、オギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ、これぞ七草」と詠われ、江戸時代から正月七日は五節句-正月七日(人日)、三月三日(上巳)、五月五日(端午)、七月七日(七夕)、九月九日(重陽)-の一つと定められ、若菜節、七種ナナクサの祝い、七種の節句と呼びました。 続きを読む

古典会だより お彼岸

三月二十日ごろの春分、九月二十二日ごろの秋分の日は、多少のズレはあるものの、昼と夜の長さが全く同じで、その日太陽は真東から昇って真西に沈むというのです。太古より人類は太陽と月や星の動きに注目し、観察し、関連づけ、知識や智恵を得て来ました。

三月二十日ごろの春分、九月二十二日ごろの秋分の日は、多少のズレはあるものの、昼と夜の長さが全く同じで、その日太陽は真東から昇って真西に沈むというのです。太古より人類は太陽と月や星の動きに注目し、観察し、関連づけ、知識や智恵を得て来ました。

紀元前2、3世紀の前漢時代の書物『周礼』に「天子は常に春分には日を朝し(太陽をまつり)、秋分には月を夕す(月をまつる)」とあります。春分は冬至から少しずつ勢いを増した太陽が、より一層強くなり、農作物が順調に育ち、生物が繁茂して行くのを願い、秋分は夏至を経て成熟から収穫への予祝を夜長の月に願ったのでしよう。「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉があります。日と月、陽と陰、昼と夜、夏と冬など、相対して考えるのではなく、緩衝点、いわばクッション点となっており、春分・秋分を中日(なかび)として、前後三日間を考えた七日間が彼岸ということになりますが、それは仏教思想に由来してのことです。

続きを読む

古典会だより お盆さん

西暦720年編纂の『日本書紀』巻二十二、推古天皇十四年(606)の夏四月の乙酉の朔壬辰に、「銅・繍の丈六(約4・8メートル)の仏像、並に造りまつりおわりぬ。是の日に、丈六の銅の像を元興寺の金堂に坐せしむ・・・是年より初めて寺に、四月の八日、七月の十五日に設斎す」とあります。四月の八日は釈尊の誕生会、灌仏会のはじめ、七月の十五日は盂蘭盆会ですが、元は夏安居の日、衆僧を供養する儀式でした。その後祖先の霊に供え餓鬼に施す法会になりました。 続きを読む

西暦720年編纂の『日本書紀』巻二十二、推古天皇十四年(606)の夏四月の乙酉の朔壬辰に、「銅・繍の丈六(約4・8メートル)の仏像、並に造りまつりおわりぬ。是の日に、丈六の銅の像を元興寺の金堂に坐せしむ・・・是年より初めて寺に、四月の八日、七月の十五日に設斎す」とあります。四月の八日は釈尊の誕生会、灌仏会のはじめ、七月の十五日は盂蘭盆会ですが、元は夏安居の日、衆僧を供養する儀式でした。その後祖先の霊に供え餓鬼に施す法会になりました。 続きを読む

古典会だより お薬師さま

日本では仏教伝来間もない飛鳥時代を代表する法隆寺金堂の十号壁画に、薬師浄土が描かれています。薬師如来が左に日光菩薩、右に月光菩薩を伴う薬師三尊です。東方薬師瑠璃光浄土とされ、瑠璃光の瑠璃はガラスに似た宝石ですが、一説にはダイヤモンドだとも言い、光の最上を言います。朝、東から昇る太陽の光、だから薬師の世界は東方瑠璃光世界とされました。

日本では仏教伝来間もない飛鳥時代を代表する法隆寺金堂の十号壁画に、薬師浄土が描かれています。薬師如来が左に日光菩薩、右に月光菩薩を伴う薬師三尊です。東方薬師瑠璃光浄土とされ、瑠璃光の瑠璃はガラスに似た宝石ですが、一説にはダイヤモンドだとも言い、光の最上を言います。朝、東から昇る太陽の光、だから薬師の世界は東方瑠璃光世界とされました。

続きを読む

古典会だより-春の七草ホトケノザ

春夏秋冬、四季の変化に恵まれた日本では、古来、各季節の変わり目、節目フシメを大切にして来ました。ただし、明治までは暦は旧暦で、日を数えるにも、ほぼ一カ月のズレがあります。しかも旧暦では一・二・三月は春、四・五・六月は夏、七・八・九月は秋、十・十一・十二月は冬ですから、一月の年賀は初春、新春となり、七夕は秋の季節を表わす季語です。 続きを読む

春夏秋冬、四季の変化に恵まれた日本では、古来、各季節の変わり目、節目フシメを大切にして来ました。ただし、明治までは暦は旧暦で、日を数えるにも、ほぼ一カ月のズレがあります。しかも旧暦では一・二・三月は春、四・五・六月は夏、七・八・九月は秋、十・十一・十二月は冬ですから、一月の年賀は初春、新春となり、七夕は秋の季節を表わす季語です。 続きを読む

古典会だより-菊-

キク科の中でも代表的で美しい花の総称。多年草で、茎の下部は木質化しますが、草本ですから草冠が付きます。菊は漢字の音が「きく」、日本語の呼び方も「きく」です。中国では50万年以上も昔の菊の原種の化石が発見されており、菊は花の美しさのみならず、香りの良さも相俟って不老長寿の霊的な薬草として尊ばれました。奈良時代に日本に伝わった菊は、観賞用としてではなく薬草としてでした。あきのはな・いなでぐさ・ちぎりぐさ・かたみぐさ・よわいぐさ・ももよぐさなどとも言われ、また香りの良さから隠君子、延年、延寿客とも言われました。

キク科の中でも代表的で美しい花の総称。多年草で、茎の下部は木質化しますが、草本ですから草冠が付きます。菊は漢字の音が「きく」、日本語の呼び方も「きく」です。中国では50万年以上も昔の菊の原種の化石が発見されており、菊は花の美しさのみならず、香りの良さも相俟って不老長寿の霊的な薬草として尊ばれました。奈良時代に日本に伝わった菊は、観賞用としてではなく薬草としてでした。あきのはな・いなでぐさ・ちぎりぐさ・かたみぐさ・よわいぐさ・ももよぐさなどとも言われ、また香りの良さから隠君子、延年、延寿客とも言われました。

続きを読む

古典会だより-秋の七草 おみなえし(女郎花)-

『万葉集』に山上憶良(660-733)の「秋の野に 咲きたる花を 指折り かきかぞふれば 七種の花」「萩の花、尾花、葛花、瞿麦の花、女郎花、また藤袴、朝顔の花」とありますが、秋の七草は日本固有種で、「ハギ、ススキ、キキョウ、ナデシコ、オミナエシ、クズ、フジバカマこれぞ七草」と親しみ口づさまれ、千三百年以上も前から観賞用として姿、形、香りの良さが愛されて来ましたが、食用、薬用、建築工芸用にと、実に多様で有用なものでした。

『万葉集』に山上憶良(660-733)の「秋の野に 咲きたる花を 指折り かきかぞふれば 七種の花」「萩の花、尾花、葛花、瞿麦の花、女郎花、また藤袴、朝顔の花」とありますが、秋の七草は日本固有種で、「ハギ、ススキ、キキョウ、ナデシコ、オミナエシ、クズ、フジバカマこれぞ七草」と親しみ口づさまれ、千三百年以上も前から観賞用として姿、形、香りの良さが愛されて来ましたが、食用、薬用、建築工芸用にと、実に多様で有用なものでした。

続きを読む