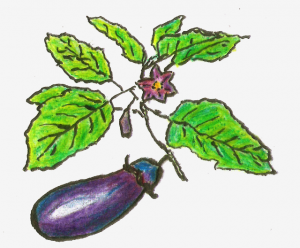

バラ科の落葉喬木。桃、桜、杏、花梨などと同じ仲間で、葉より先に花が咲き、しかもいずれもそれぞれ図抜けて美しく、果実は食用、薬用共に有効です。とりわけ梅は、未だ寒中の早春に百花にさきがけ、高い香気を放って馥郁と咲き、気品ある清雅な花として好まれてきました。『万葉集』では一四〇首の萩に次いで数多く(一〇〇余首)取り上げられ(桜は四〇余首)、野山のだけでなく古くから庭に植え、愛好されてきました。春告草(はるつげぐさ)、匂草(においぐさ)、香散見草(かざみぐさ)、香栄草(かばえぐさ)、初名草(はつなぐさ)、好文木(こうぶんぼく)、木花(このはな)などの愛称もあります。

バラ科の落葉喬木。桃、桜、杏、花梨などと同じ仲間で、葉より先に花が咲き、しかもいずれもそれぞれ図抜けて美しく、果実は食用、薬用共に有効です。とりわけ梅は、未だ寒中の早春に百花にさきがけ、高い香気を放って馥郁と咲き、気品ある清雅な花として好まれてきました。『万葉集』では一四〇首の萩に次いで数多く(一〇〇余首)取り上げられ(桜は四〇余首)、野山のだけでなく古くから庭に植え、愛好されてきました。春告草(はるつげぐさ)、匂草(においぐさ)、香散見草(かざみぐさ)、香栄草(かばえぐさ)、初名草(はつなぐさ)、好文木(こうぶんぼく)、木花(このはな)などの愛称もあります。

続きを読む

アーカイブ

古典会だより-秋の七草詳解・桔梗キキョウ-

『万葉集』山上憶良(六六〇-七三三)「秋の野に咲きたる花を指折りかきかぞふれば七種の花」「萩の花、尾花、葛花、なでしこの花、おみなえし、また藤袴、あさがほの花」とあり、今回の秋の七草はキキョウ

『万葉集』山上憶良(六六〇-七三三)「秋の野に咲きたる花を指折りかきかぞふれば七種の花」「萩の花、尾花、葛花、なでしこの花、おみなえし、また藤袴、あさがほの花」とあり、今回の秋の七草はキキョウ

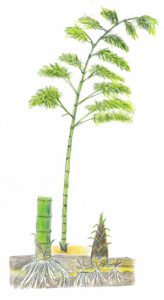

☆桔梗キキョウ キキョウ科の多年草。古名はアサガオ、キチコウ。日当りの良い山野に自生。観賞用にも栽培。茎は〇・五~一メ-トル、切ると白い汁が出ます。根は人参のように地中に伸び、淡黄白色の太いヒゲ根を出し、葉は互生、長卵形で先はとがり、縁に鋸歯があり、裏は粉白色です。夏から秋にかけて、分かれた茎枝の頂に、青紫色または白色の釣り鐘形で先が五裂の鮮麗な花をつけます。根にはサポニンを含み、去痰作用が有り、種々の漢方薬や家庭薬に、粉末あるいは煎じて服用します。夏に根を掘って水洗いし、細根を除き、日光に当て乾燥します。また、若苗と根は食用にもなり、『救荒本草抜萃』に、「苗はよくゆで、よくひたして食う。老葉は干していり粉にすべし」とあり、救荒植物の一つでもあり、実に有用です。 続きを読む

古典会だより-お彼岸 お萩 山頭火-

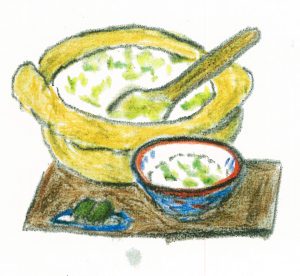

旧暦二月、八月は今の三月、九月で、季節は春と秋。春の彼岸は冬至から太陽が少しずつ勢いを増し、夜と昼の長さ、寒暖の差が変転し、草も木も生き物すべてが活動をはじめる節目の七日間で、三月二十日ごろを中心として中日、春分の日と言い、三日前の初日を彼岸の入り、三日後の最後は彼岸の明けと言われ、農作物が順調に育ち生物が繁茂して行くのを願います。秋の彼岸は夏至から猛威を奮った太陽が勢いを弱め、昼と夜の長さも変わり目で、九月二十三日ころが中日で秋分の日とされ、生き物達も成熟、収穫、休息期に向かいます。「暑さ寒さも彼岸まで」と言われます。時には「なに事ぞ彼岸過ぎてのこの暑さ(或いはこの寒さ)」もありますが。

旧暦二月、八月は今の三月、九月で、季節は春と秋。春の彼岸は冬至から太陽が少しずつ勢いを増し、夜と昼の長さ、寒暖の差が変転し、草も木も生き物すべてが活動をはじめる節目の七日間で、三月二十日ごろを中心として中日、春分の日と言い、三日前の初日を彼岸の入り、三日後の最後は彼岸の明けと言われ、農作物が順調に育ち生物が繁茂して行くのを願います。秋の彼岸は夏至から猛威を奮った太陽が勢いを弱め、昼と夜の長さも変わり目で、九月二十三日ころが中日で秋分の日とされ、生き物達も成熟、収穫、休息期に向かいます。「暑さ寒さも彼岸まで」と言われます。時には「なに事ぞ彼岸過ぎてのこの暑さ(或いはこの寒さ)」もありますが。

続きを読む

【漢字講座】魚(うお・さかな)

前回の漢字講座はいかにも象形文字らしい漢字の一つ鳥を取り上げましたが、今回は魚を取り上げます。

古典会だより-お盆の心-

七月は盆月とも言われ、旧暦では秋のはじまり(今の新暦では八月)、俳句の季語は秋で、実感とズレがあるかも知れません。七月七日は仏壇や仏具を清掃し、草の生い茂ったお墓の草取りをし盆道つくり,盆花迎えの日とされ、衣類の虫干し、牛馬の水浴び、年に一度の井戸浚サラえ(井戸替え、井戸水を汲み出し、内部を清掃)をしていました。

七月は盆月とも言われ、旧暦では秋のはじまり(今の新暦では八月)、俳句の季語は秋で、実感とズレがあるかも知れません。七月七日は仏壇や仏具を清掃し、草の生い茂ったお墓の草取りをし盆道つくり,盆花迎えの日とされ、衣類の虫干し、牛馬の水浴び、年に一度の井戸浚サラえ(井戸替え、井戸水を汲み出し、内部を清掃)をしていました。

続きを読む

古典会だより-桜・さくら・サクラ-

ウメ梅、モモ桃、スモモ李、アンズ杏、サクラ桜、ボケ木瓜、サンザシ山査子、リンゴ林檎、ナシ梨、カリン花梨、ビワ枇杷、共通点はいずれもバラ科で、花は春に咲き(ビワだけは晩秋から初冬)淡紅・白などの五弁花で、多少の差はありますが、花に芳香があり、色、姿、形ともに美しく、食用、薬用、大いに有用ということでしょう。

ウメ梅、モモ桃、スモモ李、アンズ杏、サクラ桜、ボケ木瓜、サンザシ山査子、リンゴ林檎、ナシ梨、カリン花梨、ビワ枇杷、共通点はいずれもバラ科で、花は春に咲き(ビワだけは晩秋から初冬)淡紅・白などの五弁花で、多少の差はありますが、花に芳香があり、色、姿、形ともに美しく、食用、薬用、大いに有用ということでしょう。

続きを読む